Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Allstedt hat die nachfolgend wiedergegebenen “Leitlinien für faire Windkraft- und Freiflächen-Pv-Projekte in der Einheitsgemeinde Stadt Allstedt” beschlossen.

Ziel dieser Richtlinie ist die Erreichung eines Höchstmaßes an heimischer Wertschöpfung,

bürgerlicher Teilhabe und Gemeinwohl für das Gebiet der Einheitsgemeinde im

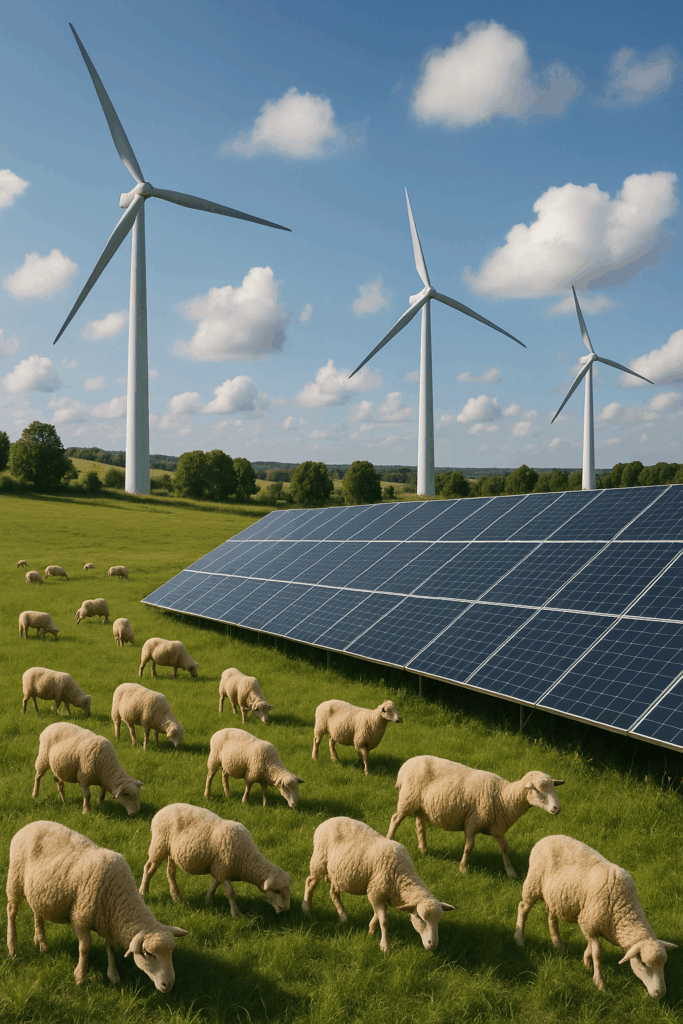

Zusammenhang mit Projekten von Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen.

Diese Leitlinie bildet die Grundlage kommunalen Handelns in diesen Angelegenheiten.

Kommunale Leitlinie für faire Windkraft- und Freiflächen-PV-Projekte der Einheitsgemeinde Stadt Allstedt

I. Präambel

Aus Sicht der Kommune soll ein Höchstmaß an Wertschöpfung vor Ort, bürgerschaftlicher Teilhabe und Gemeinwohl in den Standortgemeinden durch Windkraft- und Freiflächen-PV-Projekte erzielt werden, dies gilt auch für Repowering-Projekte. Ein Abfluss von Wertschöpfung, Job-Chancen und Steuerkraft in andere Regionen und Bundesländer soll zukünftig weitgehend vermieden werden.

Diese Leitlinien entfalten ihre Wirkung durch kommunalen Beschluss für den jeweiligen Geltungsbereich mit transparenter und fairer Projektplanung, -finanzierung und -realisierung sowie einem dauerhaft fairen Betrieb.

Die Leitlinien gelten für Windkraftprojekte mit einer Spitzenleistung von insgesamt mehr als 5 MW sowie für Freiflächen-PV-Projektes mit einer Spitzenleistung von mehr als 1 MW. Die Errichtung von Windkraftanlagen auf Waldflächen wird durch die Leitlinie ausgeschlossen. Weiterhin dürfen Windkraftanlagen nur errichtet werden, soweit ein Mindestabstand von 1.000 m zur Wohnbebauung eingehalten wird.

II. Information und Akteure

- Beteiligung aller Interessengruppen in der Einheitsgemeinde während der gesamten Projektierungsphase:

Alle interessierten Akteure und Gruppen (z. B. Grundeigentümer, Anwohner, Landwirte, Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Vereine und Institutionen) werden mit dem Ziel einer aktiven, auch konzeptionellen Rolle in Form von Workshops und Bürgerveranstaltungen am Projekt beteiligt.

Das gleiche gilt für Einwohner von Nachbargemeinden, deren Gemeindegebiet das Solarenergieprojekt oder den Umkreis von 2.500 Metern gemäß EEG §6 rund um die Windkraftanlage tangiert. - Sicherstellung eines transparenten Umgangs mit projektrelevanten Informationen vor Ort sowie Bereitstellung von Unterstützungs- und Aufklärungsangeboten, zum Bsp. über eine frühzeitige Projekt-Webseite mit Projektverlauf, Ansprechpartner und Beteiligungsmöglichkeiten, die regelmäßig aktualisiert wird.

- Darüber hinaus werden vom Investor verbindliche, schriftliche Aussagen erwartet zu:

a. Schaffung örtlicher Arbeitsplätze,

b. volle Gewerbesteuerzahlung an die Standortkommune (d.h. 100% des Aufkommens; nicht nur 90%),

c. formelle und informelle Beteiligung,

d. Art der finanziellen Teilhabe von Bürgern (z.B. Energiegeld),

e. finanzielle Unterstützung bei sozialpolitisch-kulturellem Engagement des Betreibers vor Ort,

f. Kostenübernahme von Projektvorlaufkosten,

g. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Einheitsgemeinde (bevorzugt in dem betroffenen Ortsteil) in Absprache mit der Kommune.

h. Bekenntnis zur Zahlung des kommunalen Beitrages (§ 6 EEG; Akzeptanz und Beteiligungsgesetz LSA) über die gesamte Betriebsdauer der Anlage auch, wenn die Pflicht entfällt bzw. von Beginn an nicht bestand.

i. Die Kommune sieht die Parität von Pacht und Förderung öffentlicher Belange (kommunale Abgabe, Gewerbesteuer, freiwillige Unterstützung von Vereinen; Energiegeld usw.) als ein entscheidendes Element an, um die notwendige Akzeptanz bei den Einwohnern zu erzielen. Stellen Sie bitte dar, mit welchen Aufwendungen für Pachten und der Förderung öffentlicher Belange Sie in den einzelnen Jahren der Betriebszeit rechnen. Gliedern Sie diese bitte nach den einzelnen Elementen auf.

j. Schattenwurf auf Wohnbebauung bei Windenergieanlagen (Angabe der Dauer)

k. Umfang der Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) in Schaltanlagen

l. Umgang mit möglicher Kontamination durch PFAS-haltigen (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) Austrag

m. Umgang mit möglicher Kontamination durch Abrieb (Mikroplastik, Farbpartikel)

n. Verwendung von PV-Modulen mit Cadmium-Tellurid-Beschichtung

- Für konkrete Projekte sollte ein Projektbeirat mit gewählten Vertretern aus den vorgenannten Gruppen (aus Punkt 1) geschaffen werden, der in wichtigen Projektfragen jeweils zu beteiligen ist, um aktuelle Entwicklungen zu besprechen und transparent zu kommunizieren.

III. Regionale Wertschöpfung

- Flächenbezogene Entgelte sollen bei Projekten nach den Prinzipien des Flächenpoolings gezahlt werden, unter Einbeziehung aller Eigentümer in der Windprojektfläche und für PV bezogen auf das gesamte Planungsgebiet.

- Zur Finanzierung des Fremdkapitals bzw. der Einzeleinlagen sollen die regionalen Kreditinstitute einbezogen werden. Die Beteiligung von lokalen bzw. regionalen Unternehmen, Dienstleistern und Handwerk als ausführende Firmen für Planung, Bau und den Betrieb der Anlagen sollte gewährleistet werden.

IV. Finanzielle Beteiligung der Bürger

- Entwicklung und Umsetzung einer finanziellen Beteiligungsmöglichkeit mindestens für Bürger, ortsansässige kleine und mittlere Unternehmen sowie für die Standortgemeinde selbst. Das soll auch für Nachbargemeinden gelten. Die Beteiligungsmöglichkeit soll ein Mindestanteilsangebot von 50% des Eigenkapitals umfassen (echte Teilhabe: Genossenschaftsanteile, Gesellschaftsanteile, kein Nachrangdarlehen), verteilt auf die Akteure außerhalb der Gruppe der Flächeneigentümer und Investoren der beteiligten Gemeinden.

- Vermeidung externer Mehrheitsbeteiligungen und Ermöglichung auch geringer bürgerschaftlicher und unternehmerischer Beteiligungsangebote ab 1.000 €. Die Realisierung einer regenerativen Versorgung mit Strom, Wärme und Mobilität soll auf Basis eines Höchstmaßes an heimischer erneuerbarer Energie durch Bürgerenergie-Modelle und möglichst unter Einbeziehung der regionalen Energieversorger erfolgen.